|

关于对“新时代学雷锋书画摄影暨手工创意作品展览”活动中表现突出个人予以表扬的通知 各相关单位、活动参与人员: 由河南省关心下一代工作委员会、河南省老新闻工作者协会、河南省慈善联合总会、河南省直文学艺术界联合会、河南广播电视台音乐广播主办,河南省慈善联合总会雷锋基金承办的“新时代学雷锋书画摄影暨手工创意作品展览”活动自开展以来,得到了全省各地的积极响应与广泛参与,取得了良好的社会反响。现将活动有关情况通知如下: “新时代学雷锋书画摄影暨手工创意作品展览”活动自2025年2月23日开始上线,至3月5日圆满结束,此次活动面向全省征集作品,共收到书画、摄影及手工创意作品 4000余件。经专家严格遴选,挑选出1503幅精品,分少年、青年、成人三大板块在线上展出。展览通过传统艺术与现代传播手段结合,生动诠释了雷锋精神在中原大地的传承与弘扬,网络访问量突破107万人次,点赞量高达40多万,“学习强国”、大河网、顶端新闻、大象新闻、今日头条和河南传媒网等媒体纷纷报道了活动情况,营造了全民学雷锋的良好氛围。 根据活动开展、人员参与和作品征集情况,决定对王艺阳等60名表现突出的个人予以表扬。同时,感谢所有参加活动和作品展出的作者,你们以自己的艺术形式,展示了向雷锋同志学习的自觉行动,为大家树立了宣传雷锋精神的好榜样。 此次展览不仅是艺术成果的展示,更是新时代学雷锋活动的创新实践。通过跨年龄层的创作与展示,实现了雷锋精神的代际传承与情感共鸣,推动了学雷锋活动常态化、生活化。主办方将精选部分作品在河南传媒网(http://www.hncmw.com.cn/)等开辟专栏,进行线上展览,进一步扩大活动影响力。希望大家以雷锋为榜样,积极践行社会主义核心价值观,为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献积极力量。

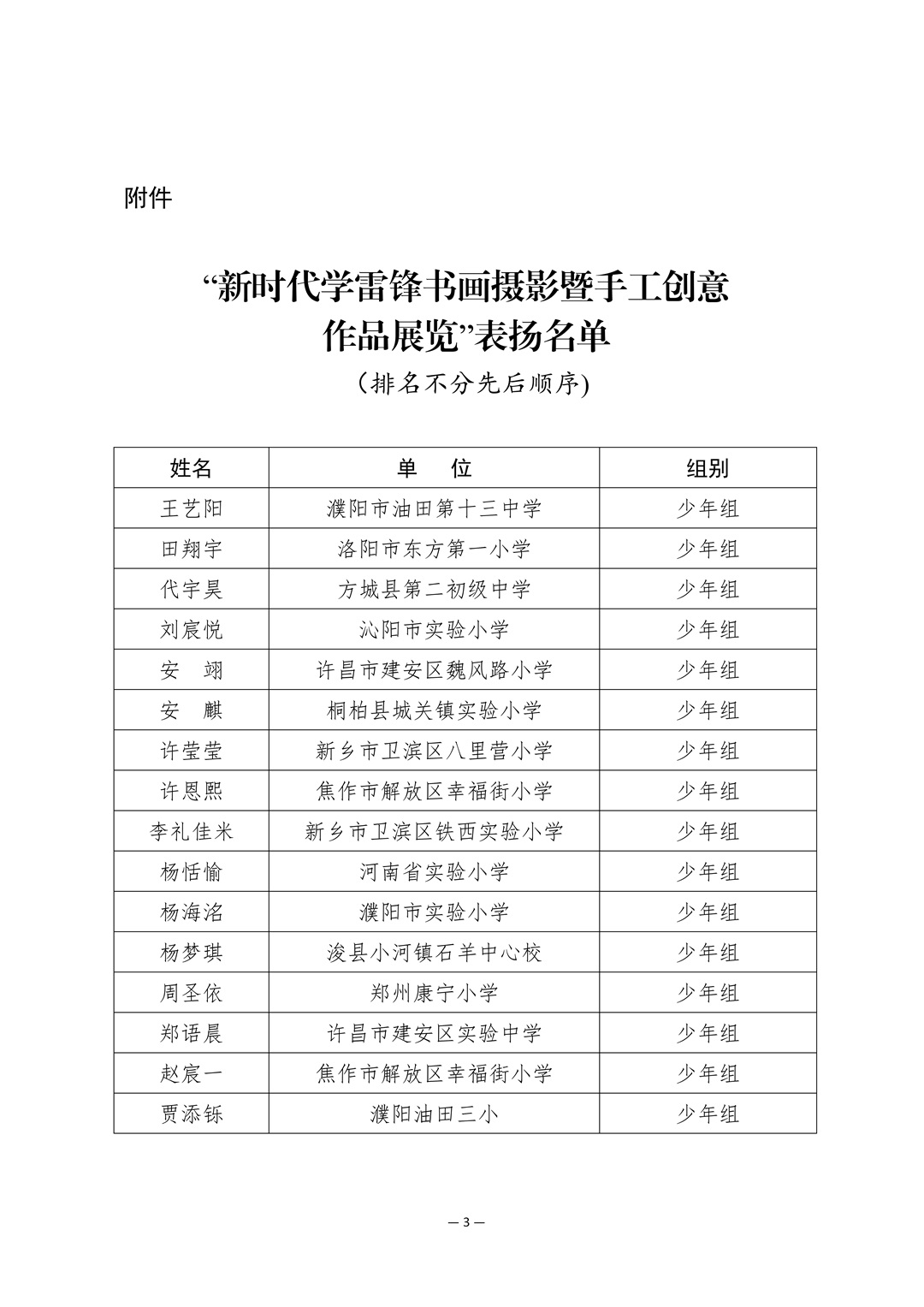

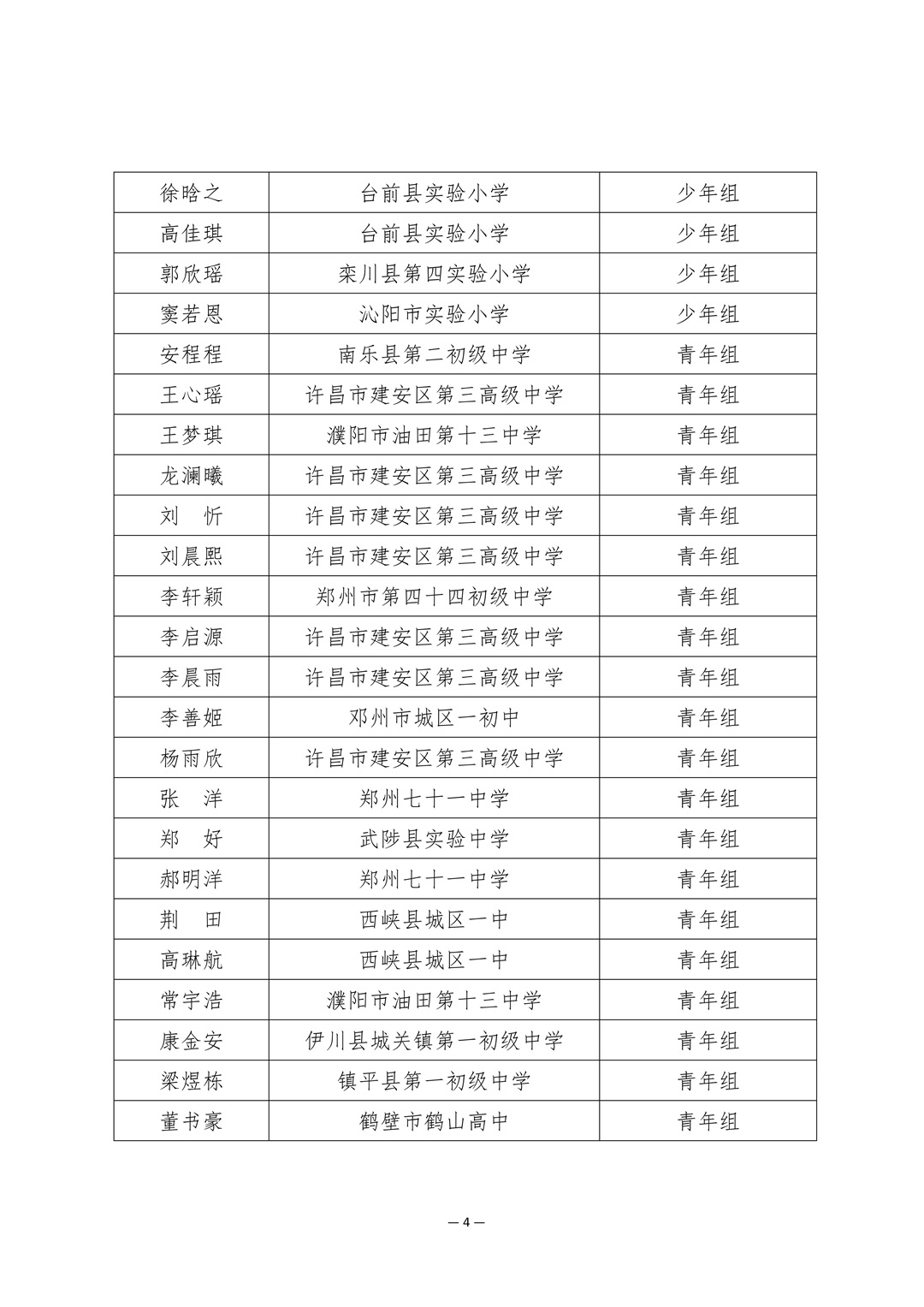

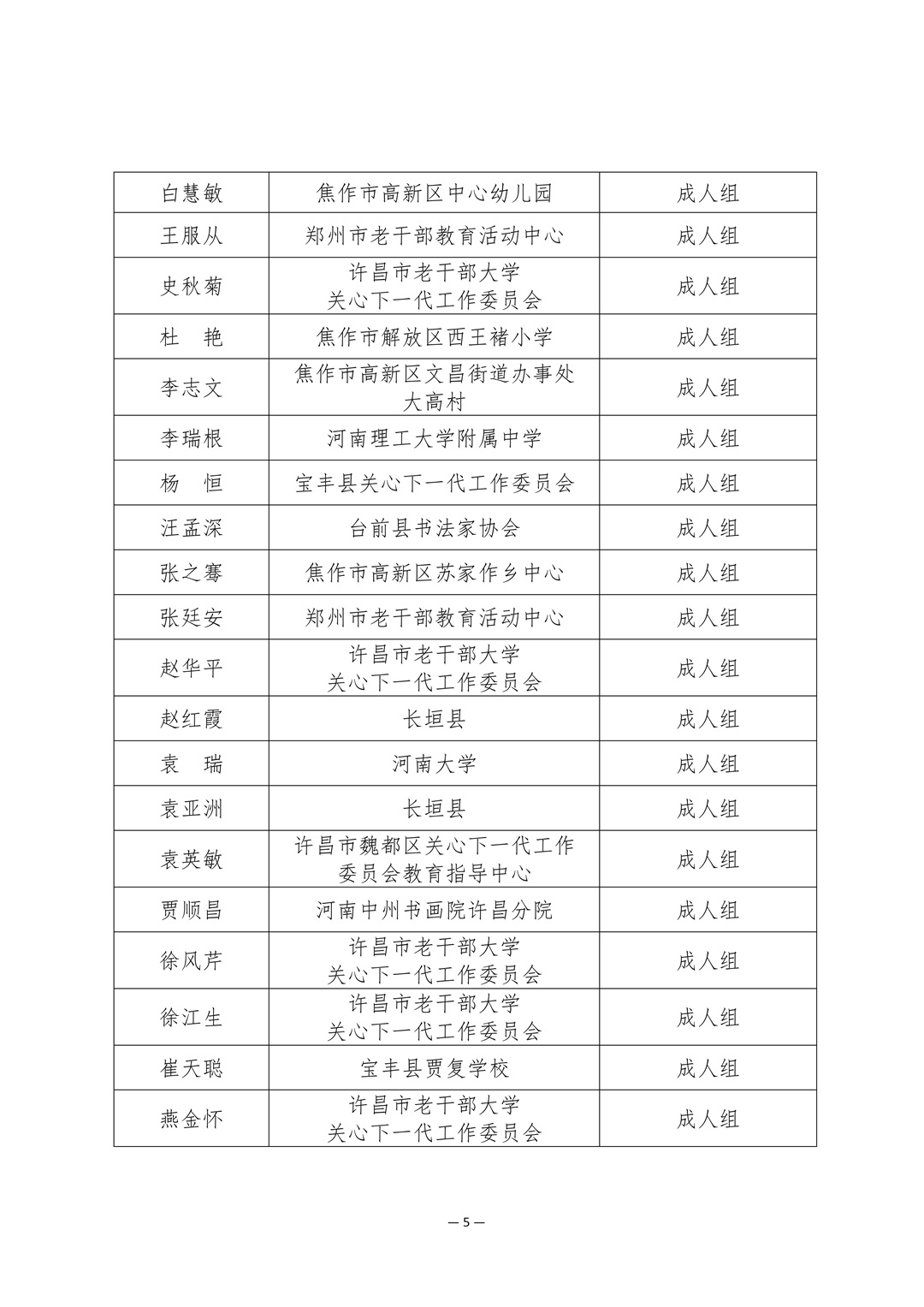

附件:“新时代学雷锋书画摄影暨手工创意作品展览”表扬名单(排名不分先后顺序) 河南新时代学雷锋书画摄影 暨手工创意作品展览活动组委会 2025年9月25日

附:新时代学雷锋书画摄影暨手工创意作品展 |